.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

猜猜看,一座博物館的開幕,需要多久的準備時間?又需要多少經費呢?

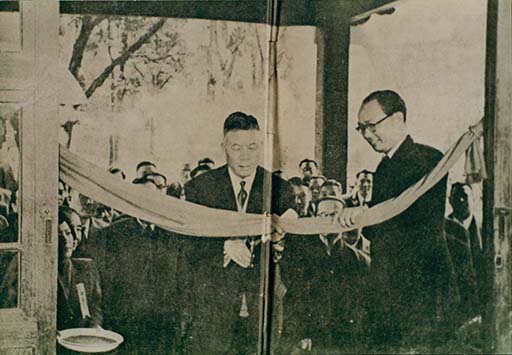

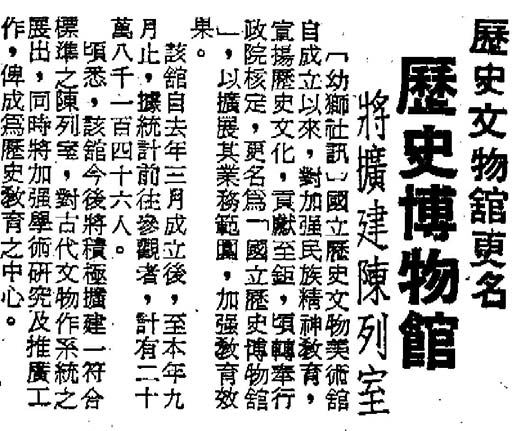

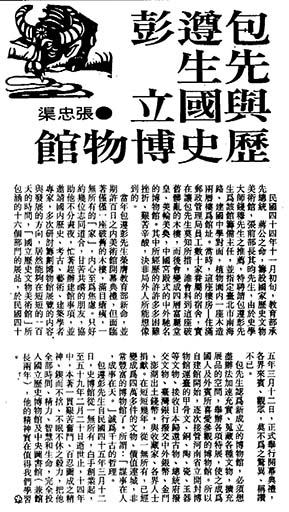

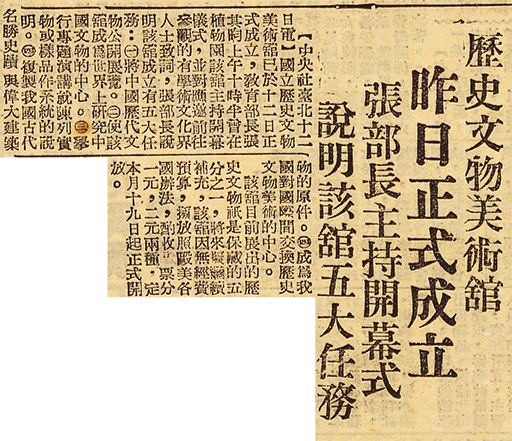

對於史博館首任館長包遵彭而言,答案是99天和五萬元,1955年他在教育部長張其昀的指示下,藉植物園荷花池畔的木造建築,成立「國立歷史文物美術館」,就在1956年3月12日國父逝世紀念日開幕。隔年,更名為「國立歷史博物館」,政府遷臺後的第一座國立博物館就此誕生。

1960 至 1970 年代,史博館建築經過一系列的改動計畫,最後蛻變為大家熟悉的紅牆碧瓦樣貌。到底原先的日式樓房是如何演變為今日中國宮殿式的建築模樣呢?接下來,就讓我們分三個階段,逐步認識史博館的變身記吧!

開館之初,史博館因預算有限,主要著力於調整室內空間,如1958年拆除北面緣側走廊改建成「書畫畫廊」,並新建「古物陳列室」,建築外觀仍維持日治時期的樣貌。

_裝飾2.png)

_裝飾3.png)

自1961年至1970年間,史博館進行了多次改造工程,原有的木構造逐漸改為鋼筋混凝土結構,建築外觀呈現日式風格與中國古典式樣混雜並置的狀態。

此時期一項重要工程是1961年動工的「國家畫廊」,外觀長九十餘公尺,採中國宮牆象徵,內部打造為符合現代博物館的展示環境,隔絕自然採光。

另一項重要工程是1962年至1964年間的正門及大廳之改動,拆除原本的入口車寄,改造成二層樓五開間的門廳樣式,並裝上朱紅色的中國古代宮殿大門。到1970年前,門廳已由五開間拓寬成為七開間,使整個建築更為氣派。

史博館開始執行自戰後以來最大規模的改建工程,由利眾建築師事務所的林柏年建築師執行,將館舍改造為地下1層、地上6層的鋼筋水泥建築,成為今日多數人熟知的紅牆碧瓦中國宮殿式外貌。整體規劃可分為「正館建築」、「仿漢闕門柱」、「博物館前空地和園林」三個部分。